Identification des cycles de chargement pour déterminer le modèle de fatigue

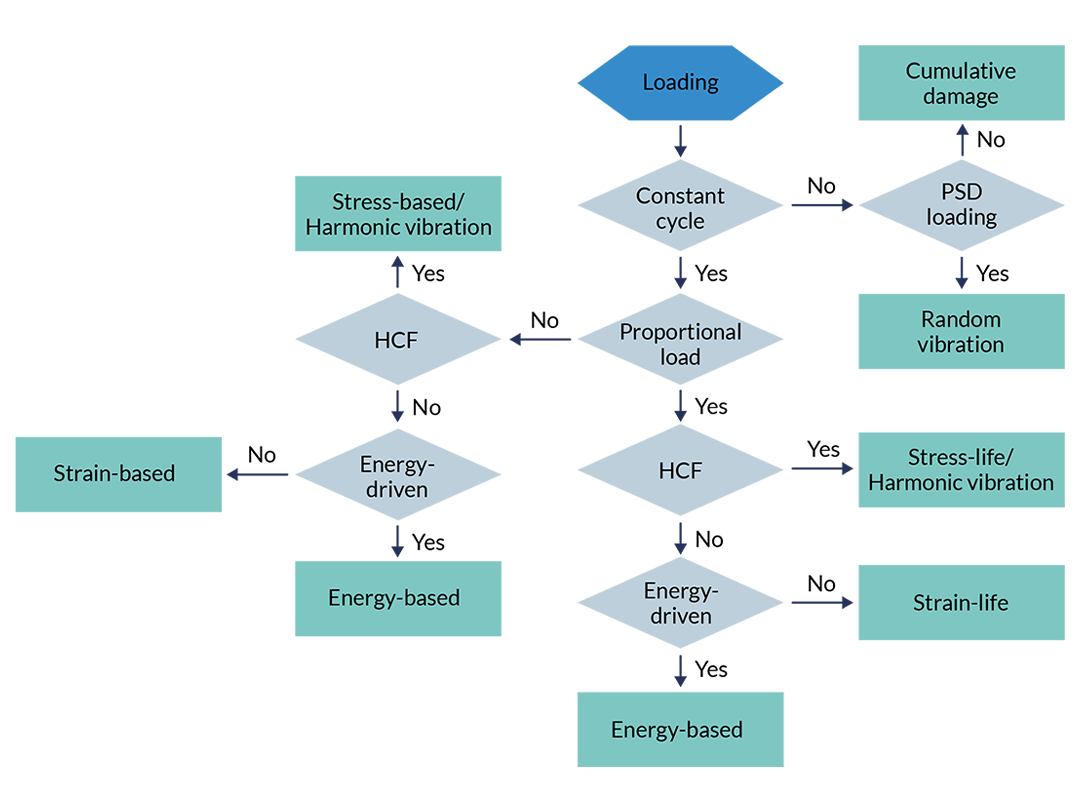

Avant d'effectuer une étude de fatigue, il est nécessaire de déterminer quel modèle de fatigue reflète précisément le cas. Le modèle de fatigue à utiliser peut être déterminé en se basant sur des connaissances acquises lors d'études précédentes. Si ce n'est pas le cas, il est possible de choisir un modèle en fonction des conditions de chargement et de la rupture par fatigue attendue. De manière générale, les cycles de chargement peuvent être catégorisés selon les cas suivants: charges proportionnelles, non proportionnelles et à amplitude variable.

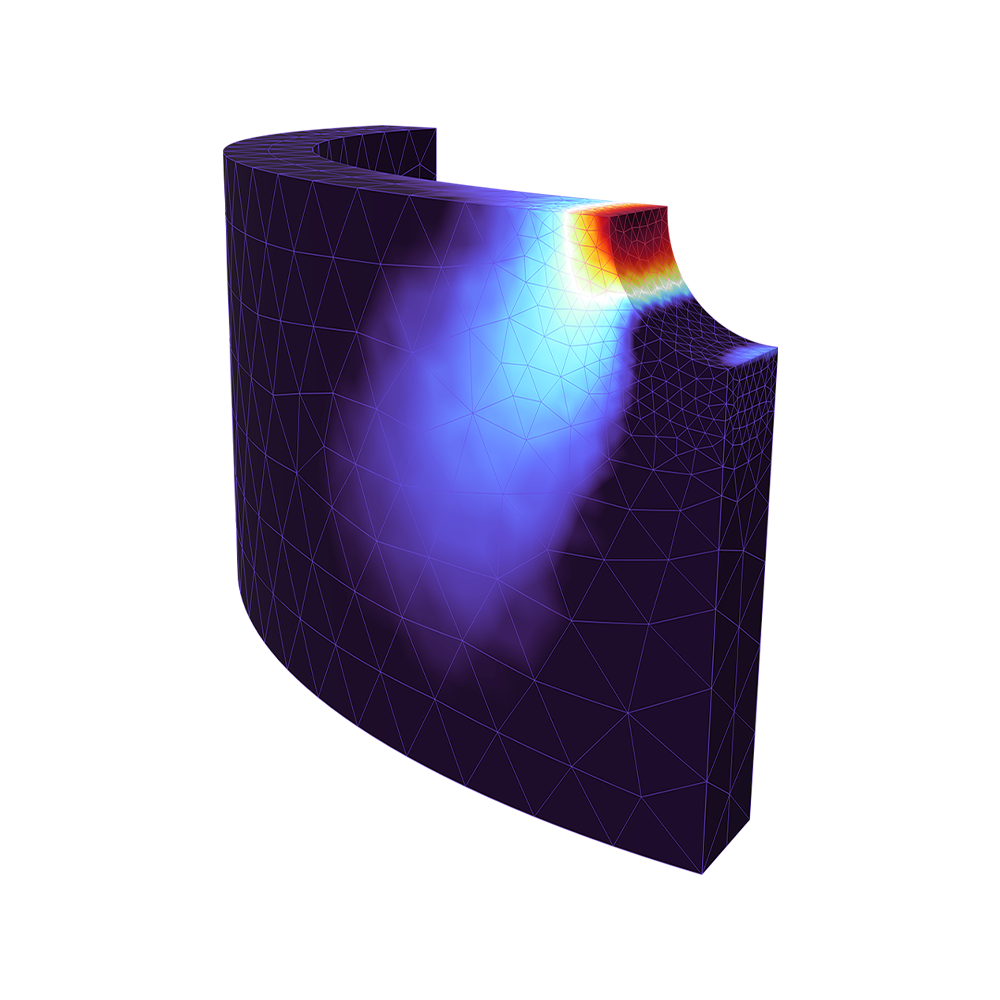

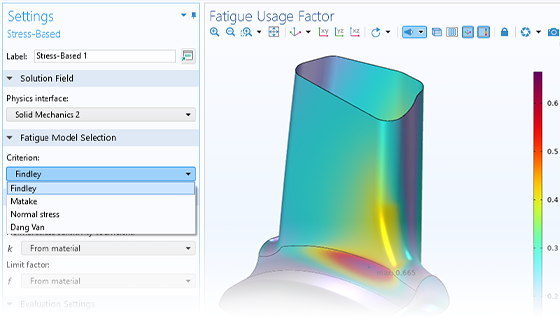

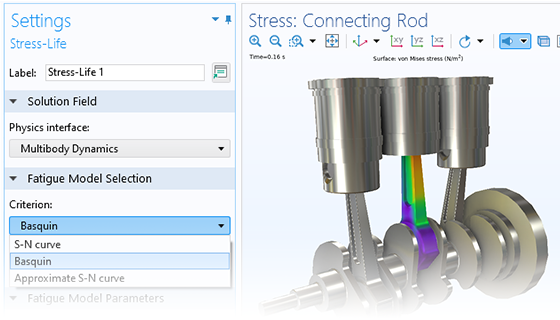

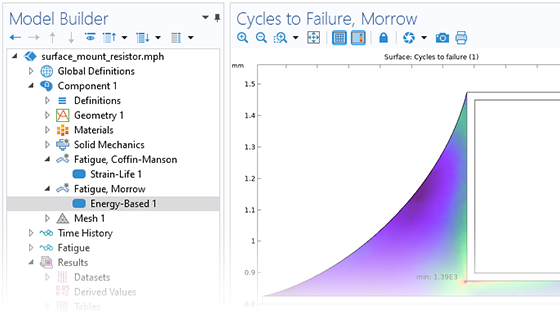

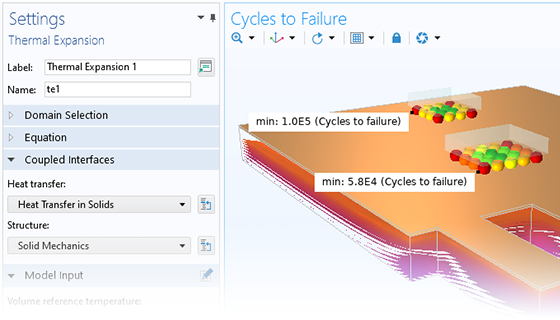

Dans le cas d'un chargement proportionnel, l'orientation des contraintes et des déformations principales ne change pas au cours du cycle de charge; pour la fatigue HCF on utilise un modèle de durée de vie en contraintes, et pour la fatigue LCF un modèle de durée de vie en déformations. Pour un chargement non proportionnel, l'orientation des contraintes et déformations principales varie: en fatigue HCF on utilise une approche par plan critique basée sur les contraintes, et en fatigue LCF une approche par plan critique basée sur les déformations. Dans certains cas, la contrainte ou la déformation seule n'est pas suffisante pour caractériser les propriétés du matériau en fatigue et, dans ce cas, des modèles énergétiques peuvent être utilisés.

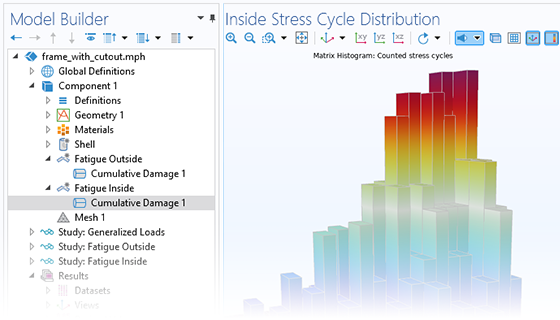

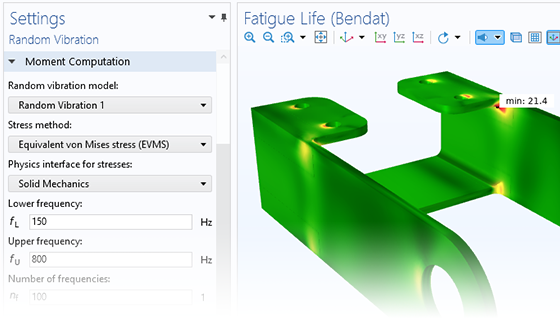

Pour un chargement à amplitude variable, où il n'y a pas de cycle constant, l'ensemble de l'historique du chargement (ou une partie suffisamment représentative) doit être considéré, auquel cas il sera possible d'utiliser un modèle de fatigue à endommagement cumulatif. Enfin, il existe une fonctionnalité permettant de modéliser la fatigue par vibration aléatoire qui utilise comme chargement une densité spectrale de puissance (DSP) en donnée d'entrée.